Pataxó Hãhãhãi durante coleta em trabalho de campo, em 2023 (foto: Hemerson Dantas dos Santos Pataxó Hãhãhãi)

Estudo acessou saberes ancestrais e catalogou 175 plantas medicinais utilizadas no tratamento de enfermidades como verminoses, diabetes e hipertensão. Participação da comunidade foi central em todas as etapas

Estudo acessou saberes ancestrais e catalogou 175 plantas medicinais utilizadas no tratamento de enfermidades como verminoses, diabetes e hipertensão. Participação da comunidade foi central em todas as etapas

Pataxó Hãhãhãi durante coleta em trabalho de campo, em 2023 (foto: Hemerson Dantas dos Santos Pataxó Hãhãhãi)

José Tadeu Arantes | Agência FAPESP – Um estudo inédito realizado pelo etnobotânico Hemerson Dantas dos Santos Pataxó Hãhãhãi resgatou saberes curativos ancestrais do seu povo indígena. Atualmente doutorando no Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo (ICAQF-Unifesp), ele pertence ao povo Pataxó Hã-Hã-Hãi e segundo Eliana Rodrigues, sua orientadora de doutorado, é “o primeiro pesquisador etnobotânico indígena do mundo”.

Artigo relatando o estudo, assinado por Pataxó Hãhãhãi e Rodrigues, foi publicado no Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. “Esse trabalho foi feito por nós e para nós. Resgata conhecimentos que estavam se perdendo e mostra que podemos fazer ciência sem abrir mão de quem somos”, celebra o pesquisador.

O estudo buscou atender a demandas do próprio povo Pataxó Hã-Hã-Hãi diante do progressivo desaparecimento dos saberes ancestrais. O foco inicial era buscar tratamentos para as três queixas mais comuns da comunidade: verminoses, diabetes e hipertensão. As enfermidades haviam sido engendradas ou agravadas pela fragmentação e dispersão do povo, pela deterioração das condições de vida e pelo contato com a sociedade envolvente.

Mas, a partir do primeiro objetivo, e já no âmbito de uma pesquisa acadêmica, o cientista ampliou o escopo de seu estudo e catalogou 175 plantas medicinais utilizadas pelos Pataxó Hã-Hã-Hãi. Destas, 43 eram utilizadas especificamente para o tratamento das três doenças que inspiraram as investigações – e o uso de 79% delas está em consonância com o que afirma a literatura científica recente.

“Uma das descobertas que mais me chamaram a atenção foi que as principais plantas medicinais utilizadas são espécies exóticas, não nativas, mas introduzidas no território. Isso atesta que a fragmentação e o deslocamento forçado da população originária foram acompanhados por uma extrema devastação ambiental, com a grilagem das terras e a instalação de grandes fazendas”, afirma Pataxó Hãhãhãi.

Entre as plantas mais utilizadas, destacam-se o mastruz (Dysphania ambrosioides), para verminoses; a moringa (Moringa oleifera), para diabetes; e o capim-cidreira (Cymbopogon citratus), para hipertensão. Das três, duas são exóticas, originárias da Ásia e introduzidas no Brasil a partir do processo colonial ou mesmo em tempos mais recentes: o capim-cidreira e a moringa. Quanto ao mastruz, muitos botânicos consideram que a planta já existia em áreas tropicais da América do Sul antes da chegada dos colonizadores e que ela vem sendo utilizada há séculos por povos indígenas. Outra planta considerada nativa e também usada para o tratamento de verminoses é a batata-de-purga (Operculina macrocarpa). “Mas, até o momento, consegui encontrar poucas espécies nativas. Muitas plantas mencionadas pelos anciãos desapareceram da mata”, lamenta Pataxó Hãhãhãi.

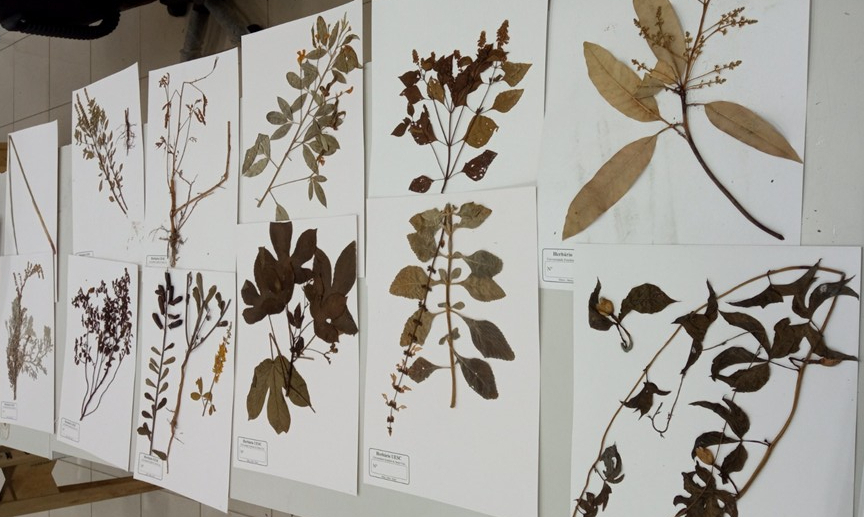

Exsicatas (exemplares de plantas secas, identificadas e armazenadas em herbários) na Universidade Estadual de Santa Cruz (foto: Hemerson Dantas dos Santos Pataxó Hãhãhãi)

Contexto histórico

A Terra Indígena Pataxó Hã-Hã-Hãi, também conhecida como Terra Indígena Caramuru/Paraguassu, está localizada no sul da Bahia e tem uma extensão oficial de 54.105 hectares. A região foi oficialmente reservada aos indígenas em 1926 pelo então chamado Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Mas a partir da década de 1940, com a expansão da cultura do cacau, houve invasões por fazendeiros, resultando na expulsão de grande parte da população indígena original. Na década de 1970, o governo da Bahia extinguiu a reserva e concedeu títulos de propriedade a invasores.

Em 1982, a então denominada Fundação Nacional do Índio (Funai, desde 2023 rebatizada como Fundação Nacional dos Povos Indígenas) entrou com uma ação judicial para anular os títulos concedidos a fazendeiros. E, após anos de litígio, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu a favor dos indígenas, reconhecendo, em 2012, a posse tradicional da terra e determinando a retirada dos não indígenas. Apesar da decisão do STF, os conflitos persistiram e ainda persistem. Em 2024, uma indígena da região foi assassinada durante uma retomada de terras. E, em abril deste ano, a Força Nacional de Segurança Pública teve de ser enviada à área para garantir a integridade da comunidade diante de novas ameaças.

“Nesse contexto, o meio ambiente mudou e muito da cultura se perdeu. A língua tradicional, pertencente ao tronco Macro-Jê, foi extinta em 1992, com a morte de Bahetá, a última falante. Antes de falecer ela colaborou com pesquisadores na elaboração de uma cartilha, chamada Cartilha Bahetá, com dezenas de palavras e algumas frases”, diz Pataxó Hãhãhãi. “Descobrimos que muitas dessas palavras são exatamente iguais às do Maxakali, que habitam o nordeste de Minas Gerais. Antigamente, o povo daqui se encontrava com os Maxakali. Havia trilhas que atravessavam a mata entre a Bahia e Minas”, conta o pesquisador.

Os antigos rituais de pajelança também foram desaprendidos com o deslocamento forçado e a imposição de religiões. Atualmente o povo Pataxó Hã-Hã-Hãi já não é formado por uma única etnia, mas por uma composição de várias que se reuniram na região após a retomada do território. Com cerca de 3.600 indivíduos distribuídos em dez aldeias, a terra indígena inclui os Baenã, os Kamakã, os Tupinambá, os Kariri-Sapuyá e os Gueren.

“Durante a pesquisa, uma das coisas que mais me marcaram foi a dimensão da perda: de plantas, de práticas, de aspectos culturais inteiros. Apesar de todas essas perdas, alguns anciãos ainda se lembram do que aprenderam com seus pais ou avós. E foram esses anciãos que eu procurei para resgatar os saberes ancestrais. Muitos são evangélicos. O indígena evangélico ainda utiliza as plantas, mas as rezas tradicionais utilizadas nos rituais de cura foram substituídas por orações cristãs, citações de passagens bíblicas e fragmentos de salmos”, relata Pataxó Hãhãhãi.

O estudo envolveu 19 especialistas indígenas reconhecidos por seu conhecimento em práticas de cura. Na época em que foram entrevistados, entre fevereiro de 2022 e novembro de 2023, esses especialistas tinham entre 50 e 85 anos – 84% deles com mais de 62 anos. “A anciã com quem mais tive contato foi Dona Marta Xavier. Ela tem um dom de cura muito forte. Conhece muitas plantas medicinais e é capaz de descobrir outras. Quando algum indígena tem um problema mais sério, é a ela que recorre. Dona Marta tem um irmão chamado Aniraldo, um senhor de idade, mas muito ativo, que trabalha na roça. No local onde ele mora há uma unidade de saúde e foi construído um viveiro para cultivar mudas de plantas medicinais”, recorda o pesquisador.

Além de curandeira, Dona Marta foi parteira e muitos habitantes da comunidade nasceram em suas mãos. Hoje, os partos costumam ser feitos em hospital, mas o trabalho dessas parteiras foi fundamental no passado. Pataxó Hãhãhãi cita uma frase dita por sua avó: “Se não fossem as parteiras, não teria mais índio”.

Vista do território Pataxó Hã-Hã-Hãi (foto: Hemerson Dantas dos Santos Pataxó Hãhãhãi)

O estudo apoiou-se em uma abordagem de pesquisa desenvolvida por Eliana Rodrigues chamada “etnobotânica participativa”. Ela coloca a população estudada no centro de todas as fases do trabalho – desde a definição dos objetivos até a publicação, passando pela coleta e análise dos dados. “É um procedimento que empodera os povos tradicionais e desafia a lógica colonial que sempre dominou a produção do conhecimento científico. Nele, o próprio indígena, ou quilombola, ou caiçara, ou ribeirinho amazônico, recolhe e registra o seu conhecimento tradicional, tornando-se, ao mesmo tempo, objeto e sujeito do estudo”, explica Rodrigues.

Ela capacita o pesquisador tradicional com métodos da antropologia cultural e da botânica para que ele mesmo possa entrevistar os especialistas de sua comunidade, descobrir que plantas são usadas e de que forma, acessar as classificações taxonômicas das espécies utilizadas e registrar todo o conhecimento adquirido, eventualmente na própria língua. “Ele faz o que quiser com o seu conhecimento tradicional. Isso é muito importante, porque aponta uma contribuição para uma questão mundialmente polêmica, a dos direitos de propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais”, sublinha a pesquisadora.

Ela exemplifica: “Considere os Guarani. Eles vivem no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Se o estudo acessa um saber tradicional guarani, a quem ele pertence? Ao país? Ao povo? À aldeia? Ao grupo familiar? Isso ainda está em aberto. A gente não tem mecanismos internacionais bem definidos para isso. Mas se o próprio indígena, capacitado com os métodos da academia, da antropologia, da botânica, recolhe e registra esse saber, ele tem autonomia para decidir o que fazer com isso. Essa é a lógica: capacitar o indígena para que tenha o poder de decidir sobre seu próprio conhecimento”.

A pesquisa de Pataxó Hãhãhãi envolveu visitas às dez aldeias, totalizando mais de 240 dias de trabalho de campo. Por residir na própria comunidade, o pesquisador teve acesso a situações normalmente reservadas, como o emprego de rezas na preparação dos remédios. “Foi um mergulho na minha própria história. Ouvir os mais velhos, gravar suas memórias, me fez conhecer coisas que eu mesmo não sabia sobre o meu povo”, diz.

Além dos registros escritos, o projeto resultou em um livro, um audiovisual e a colaboração para a implantação de um canteiro de plantas medicinais nas aldeias. Um livreto com receitas que ofereçam segurança no uso de plantas medicinais também será distribuído, voltado para jovens e profissionais da saúde indígena.

O estudo foi apoiado pela FAPESP por meio de bolsa de doutorado concedida ao autor. O artigo Participatory ethnobotany in indigenous health: study conducted by a Pataxó Hãhãhãi ethnobotanist among his people, Brazil pode ser lido em: https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13002-025-00782-4.

Republicar

A Agência FAPESP licencia notícias via Creative Commons (CC-BY-NC-ND) para que possam ser republicadas gratuitamente e de forma simples por outros veículos digitais ou impressos. A Agência FAPESP deve ser creditada como a fonte do conteúdo que está sendo republicado e o nome do repórter (quando houver) deve ser atribuído. O uso do botão HMTL abaixo permite o atendimento a essas normas, detalhadas na Política de Republicação Digital FAPESP.