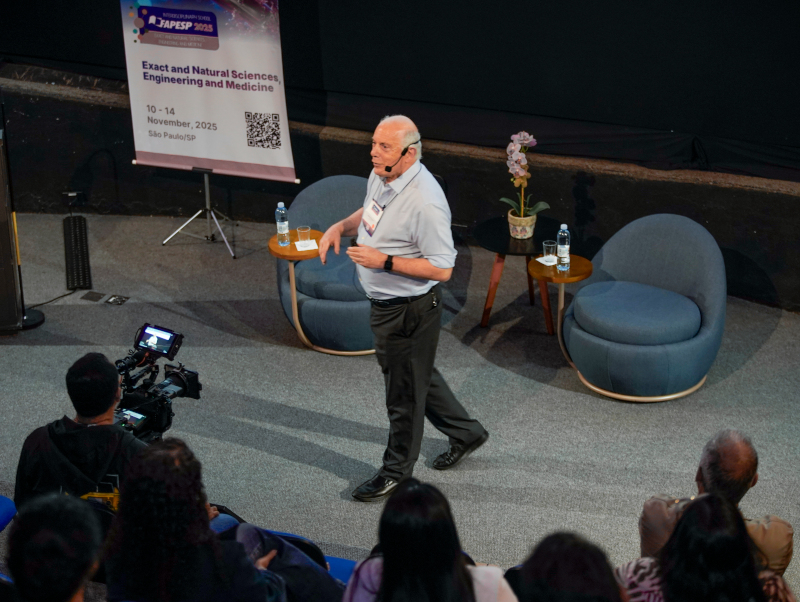

Sabino defende a criação de um centro nacional de inteligência epidemiológica, inspirado no CDC americano, mas adaptado à realidade local. A proposta prevê uma estrutura enxuta, focada em coordenação e análise estratégica, aproveitando a capilaridade do SUS (foto: Erika de Faria/Temporal Filmes)

Em palestra na Escola Interdisciplinar FAPESP, professora da Faculdade de Medicina da USP destacou a importância de se preparar a partir da criação de um sistema de monitoramento e resposta rápida a novas ameaças

Em palestra na Escola Interdisciplinar FAPESP, professora da Faculdade de Medicina da USP destacou a importância de se preparar a partir da criação de um sistema de monitoramento e resposta rápida a novas ameaças

Sabino defende a criação de um centro nacional de inteligência epidemiológica, inspirado no CDC americano, mas adaptado à realidade local. A proposta prevê uma estrutura enxuta, focada em coordenação e análise estratégica, aproveitando a capilaridade do SUS (foto: Erika de Faria/Temporal Filmes)

Maria Fernanda Ziegler | Agência FAPESP – Apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil, em março de 2020, a sequência completa do genoma do SARS-CoV-2 foi publicada pelas cientistas Ester Sabino e Jaqueline Goes, com a colaboração de pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e das universidades de São Paulo (USP) e de Oxford (Reino Unido).

Meses depois, quando houve um apagão dos números oficiais da COVID-19 no país, a equipe de Sabino recorreu a fontes alternativas. Foi estabelecida uma parceria com grandes redes de laboratórios privados para monitorar a entrada e a disseminação de variantes como a alfa e a ômicron.

Durante a crise em Manaus, foi utilizada uma abordagem criativa para o monitoramento da doença: a análise do sangue de doadores (cujas amostras obrigatoriamente ficam armazenadas no banco de sangue por períodos de seis meses). Com isso, foi possível descobrir que cerca de 70% da população manauara já havia sido infectada em setembro de 2020 e que a reinfecção era possível – algo que ainda não era consenso na época.

“A preparação é uma das grandes lições aprendidas de forma dolorosa durante a pandemia de COVID-19. Precisamos de um centro de vigilância e inteligência no Brasil para a detecção rápida de novas epidemias. O mundo é muito conectado e qualquer novo surto em qualquer lugar pode se transformar em uma nova crise global”, disse Sabino, professora da Faculdade de Medicina da USP, durante apresentação no quarto dia de conferências da Escola Interdisciplinar FAPESP: Ciências Exatas e Naturais, Engenharia e Medicina, realizada de 10 a 14 de novembro, em São Paulo.

A pesquisadora fez uma analogia e comparou a vigilância epidemiológica a alarmes de incêndio, defendendo tecnologias simples, baratas e acessíveis para detectar epidemias precocemente. “Quando era mais jovem, morria de medo de incêndios como o do Edifício Joelma, que matou tantas pessoas. Eventos como esse levaram à criação de uma nova legislação na cidade de São Paulo, o que resultou na diminuição dos incêndios”, lembrou.

Para ela, a tecnologia para a detecção de novas epidemias deve ser tão comum e acessível quanto detectores de fumaça e alarmes de incêndio, permitindo que a identificação e interrupção da transmissão ocorram antes que a ameaça se espalhe.

Em sua palestra, Sabino mencionou diferentes tipos de iniciativas internacionais que visam a prevenção de novas epidemias, como a Aliança 717, criada por especialista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, que busca maneiras de detectar ameaças emergentes em sete dias, notificar as autoridades de saúde em um dia e montar uma resposta eficaz em sete dias. No âmbito do G20, também foi criada a Missão 100 dias, um esforço para garantir que diagnósticos, tratamentos e vacinas para uma nova ameaça pandêmica estejam prontos para uso em larga escala neste prazo. Há ainda a Global Outbreak Alert and Response Network, coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Modelo brasileiro

No Brasil, ela defende a criação de um centro nacional de inteligência epidemiológica, inspirado no CDC americano, mas adaptado à realidade local. A proposta, elaborada pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS), onde ela atua como consultora, prevê uma estrutura enxuta, focada em coordenação e análise estratégica, aproveitando a capilaridade do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nos Estados Unidos, o CDC precisa executar tudo porque não há um sistema público de saúde abrangente. No Brasil, temos o SUS, com uma estrutura já consolidada e com capilaridade. Por isso, não precisamos criar uma agência do zero ou duplicar funções. Precisamos de um centro que complemente e organize o que já existe. A proposta é que funcione como o cérebro estratégico do SUS, responsável por orientar respostas e coordenar ações”, explicou.

A ideia é ir além da vigilância de vírus, abrangendo também outras ameaças, como resistência microbiana, infecções fúngicas e arboviroses como dengue, zika e chikungunya. “A ênfase está em criar sistemas rápidos, baratos e preditivos, que utilizem dados de fontes não tradicionais e ferramentas como inteligência artificial para detectar e prever epidemias o mais cedo possível”, disse.

Como apresentar uma proposta de pesquisa

Emmanuel Burdmann, professor da USP e membro do comitê organizador da Escola Interdisciplinar FAPESP, compartilhou orientações sobre como aumentar as chances de aprovação em editais de pesquisa.

Burdmann: proponente de projeto de pesquisa precisa demonstrar que tem condições de realizá-lo (foto: Erika de Faria/Temporal Filmes)

Burdmann afirmou que, além de atender aos requisitos formais do edital, é essencial que a proposta seja bem escrita, com metodologia detalhada, relevância social e utilidade demonstrada. “Também é fundamental que o proponente demonstre que tem condições de realizar o projeto”, afirmou.

Ele também deixou um conselho aos jovens pesquisadores: “Persiga o projeto, acredite na sua ideia. Você vai ouvir muito ‘não’, mas se acredita que a ideia é boa, continue. Uma hora vai funcionar”.

Republicar

A Agência FAPESP licencia notícias via Creative Commons (CC-BY-NC-ND) para que possam ser republicadas gratuitamente e de forma simples por outros veículos digitais ou impressos. A Agência FAPESP deve ser creditada como a fonte do conteúdo que está sendo republicado e o nome do repórter (quando houver) deve ser atribuído. O uso do botão HMTL abaixo permite o atendimento a essas normas, detalhadas na Política de Republicação Digital FAPESP.